2025年02月28日

教育ってなあに?

http://mutsumi-kai.com/

↑↑

むつみ会結婚相談室の

ホームページ&ブログ

↑↑

むつみ会結婚相談室の

ホームページ&ブログ

教育ってなあに?

教えようとすることよりも、教えまいとすることの方を

子どもは素早く覚える。あらわれたことよりも、隠れて

見えないところに興味を覚える。そうやって子どもの人

格みたいなものは培われてゆく。

(子どものころ身に覚えがありますが、みなさんはいか

がですか?)

だから親の期待した通りの大人になるわけではない。も

しなったとしてもそこにはたぶん芯が通っていない。子ど

もの白紙の心には、親が何かを書いていくのではなく、子

ども自身が自らの手で書いてゆくのだろう。

「親」を「大人」に、「家庭」を「社会」に置き換えても

いいだろう。そういうギャップに気づいたとき、ハッと思

うのだろう。できるだけ早く気づいたほうがいいと思う。

時機を逃せば一生悔やむことになりかねない。

今の世の中がとても歪な形になっていくように思える原因

の一つはそれだろう。お仕着せの教育のあり方は健全な成

長を損なう。(塾ばっかり行ってると自分で学ぶ力がなくな

ると思う)

子どもを育てる根本は、子どもに教えるよりも、自分が子

どもに教えられる、ということなのだと思う。子どもとは

”自然”なんだから、”自然”に何かを教え込むというのは人間

の思い上がりなのだと思う。

そしてその根本のさらに根本には、お金に振り回されてい

る価値観があるのだろう。私たちはどんなにあくせくして

も自然を支配することはできない。子どもに教えられるこ

とはすなわち自然に教えられることに他ならない。

http://mutsumi-kai.com/

↑↑

むつみ会結婚相談室の

ホームページ&ブログ

↑↑

むつみ会結婚相談室の

ホームページ&ブログ

タグ :熊本の結婚相談

2022年11月03日

バカの壁という教育

http://mutsumi-kai.com/

↑↑

むつみ会結婚相談室の

ホームページ&ブログ

↑↑

むつみ会結婚相談室の

ホームページ&ブログ

バカの壁という教育

かって旧日本陸軍に寺内正毅なる軍人がおったそうな。

同郷であるかの児玉源太郎に

「君は重箱のすみをせせるような男だ」

と事ある毎にからかわれた。

またある毒舌家にはこう痛破された。

「乃木希典の精神主義も困り者だが、君の規律一辺倒の

固癖など、我輩にいわせれば、とりえのない人間の絶好

の隠れ蓑である」。

無能な人間ほど、リゴリズム(杓子定規)へ通じるとい

われてきた。そして現代の脳医学によって、そのことが合

理的に証明された。

リゴリズムで大脳の最高中枢である前頭前野が萎縮する

のである。かくして”ボンクラ”が大量生産される。

にもかかわらず、

長州閥出身という幸運にあずかったのか、彼は栄進を重

ねた。日露戦争の折には陸軍大臣に抜擢、大正になると元

帥に列せられ、さらに後年には爵位まで拝した。思惑通り

か思いもかけずかは知る由もないが、帝国陸軍の要職人事

の頂点を極めてしまった。

その晩年の伯爵殿が、ある日の事、当時の陸軍大学校の教

頭であったS.S.を呼びつけた。

そして訝しげなS.S.の顔をねめつけ、いかにも居丈高に、

お説教を始めた。

、

「おそれおおくも天皇陛下統帥になる帝国陸軍の最高学府

の長で ある自らの職責を、君はなんと心得ておる!!

教科書もなくしてなんのための大学校であるか?職務の怠

慢も甚だしい。教科書をもって学生の思考の統一を図るこ

とこそ教育なるものの本旨ではないのか。恐るべきは何

であるか。学生たちの頭脳が不秩序に流されてしまうこと

である。」

、

日露の陸戦参謀として、天才的頭脳を謳われたS.S.は、こ

の頭ごなしの言動に職を賭して猛然と反撃した。

、

「教科書とは生身の一個の人間がつくるものであります。

にもかかわらず一旦なってしまえば、教条となり権威と

なります。

こうして教条となり、権威となれば、教官たちとしては、

これを専ら 踏襲するよりほかないのであります。

いま教官たちは、懸命に研究研鑚これを重ね、頭脳の限

りを尽くして学生たちに立ち向かっております。

さすれば学生たちとしても、啓発啓蒙盛んにして、これ

に相呼応しておる次第であります。

まして戦いの現場においては、かくすればかくなるという

定式はございません。それどころか、融通と柔軟性の根本

的欠如は、時として致命的な 障害となりかねないでし

ょう。

そうなれば、助かるべき将士の尊い命が多数犠牲となり

ます。そしてまた、国運の浮沈にもつながりかねないので

あります。

本校は日本帝国の士官教育を代表すべき場所であります。

そこにおいて優先すべきは、右に倣えの教育では断じてご

ざいません。状況をみての応用であり、独創であり、勇

断であります。かような目的のためには、教科書は不要

であり、弊害となる場合も少なくございません。

それでもなお教科書をつくれとおっしゃるのでありまし

たら、私も教頭を辞めさせていただくほかありません。」

、

S.S.は学生たちに向かっていった。

「この大学校は断じて、諸君の栄達のためにあるのでは

ない。同胞らの血税は、国の未来を切り開くためにこそ

あるのだ。

我々教官は、日々研究研鑚これを重ね、頭脳の限りを尽

くして諸君に相対峙しておる。

ならば諸君においても、啓蒙啓発盛んにして、これに相

呼応されんことを願うのみである。」

、

教科書無用!

教育界、学会、文科省はドグマ化し、

学校は囲い込みの施設でないと思えば、レジャーランド

であり、アカデメイアの精神は地に堕ち、

独創と自由の翼はもぎとられ、教育の論理は経済の論理

にとってかわられ、青年らの明日への希望の光は闇に閉

ざされようする。

在りし日のそのひとのそのひと言は、まさしく現代日本の

黙示録にほかならなかった。

いまここに存在するものといえば、たゆとう豊かさと繁栄

の陰でうごめく、強欲と保身と通俗の眼を背けたくなるよ

うな塊だ。

その功罪については論じても論じてもなお余りある来るべ

き明日への課題である。

かって旧日本陸軍に寺内正毅なる軍人がおったそうな。

同郷であるかの児玉源太郎に

「君は重箱のすみをせせるような男だ」

と事ある毎にからかわれた。

またある毒舌家にはこう痛破された。

「乃木希典の精神主義も困り者だが、君の規律一辺倒の

固癖など、我輩にいわせれば、とりえのない人間の絶好

の隠れ蓑である」。

無能な人間ほど、リゴリズム(杓子定規)へ通じるとい

われてきた。そして現代の脳医学によって、そのことが合

理的に証明された。

リゴリズムで大脳の最高中枢である前頭前野が萎縮する

のである。かくして”ボンクラ”が大量生産される。

にもかかわらず、

長州閥出身という幸運にあずかったのか、彼は栄進を重

ねた。日露戦争の折には陸軍大臣に抜擢、大正になると元

帥に列せられ、さらに後年には爵位まで拝した。思惑通り

か思いもかけずかは知る由もないが、帝国陸軍の要職人事

の頂点を極めてしまった。

その晩年の伯爵殿が、ある日の事、当時の陸軍大学校の教

頭であったS.S.を呼びつけた。

そして訝しげなS.S.の顔をねめつけ、いかにも居丈高に、

お説教を始めた。

、

「おそれおおくも天皇陛下統帥になる帝国陸軍の最高学府

の長で ある自らの職責を、君はなんと心得ておる!!

教科書もなくしてなんのための大学校であるか?職務の怠

慢も甚だしい。教科書をもって学生の思考の統一を図るこ

とこそ教育なるものの本旨ではないのか。恐るべきは何

であるか。学生たちの頭脳が不秩序に流されてしまうこと

である。」

、

日露の陸戦参謀として、天才的頭脳を謳われたS.S.は、こ

の頭ごなしの言動に職を賭して猛然と反撃した。

、

「教科書とは生身の一個の人間がつくるものであります。

にもかかわらず一旦なってしまえば、教条となり権威と

なります。

こうして教条となり、権威となれば、教官たちとしては、

これを専ら 踏襲するよりほかないのであります。

いま教官たちは、懸命に研究研鑚これを重ね、頭脳の限

りを尽くして学生たちに立ち向かっております。

さすれば学生たちとしても、啓発啓蒙盛んにして、これ

に相呼応しておる次第であります。

まして戦いの現場においては、かくすればかくなるという

定式はございません。それどころか、融通と柔軟性の根本

的欠如は、時として致命的な 障害となりかねないでし

ょう。

そうなれば、助かるべき将士の尊い命が多数犠牲となり

ます。そしてまた、国運の浮沈にもつながりかねないので

あります。

本校は日本帝国の士官教育を代表すべき場所であります。

そこにおいて優先すべきは、右に倣えの教育では断じてご

ざいません。状況をみての応用であり、独創であり、勇

断であります。かような目的のためには、教科書は不要

であり、弊害となる場合も少なくございません。

それでもなお教科書をつくれとおっしゃるのでありまし

たら、私も教頭を辞めさせていただくほかありません。」

、

S.S.は学生たちに向かっていった。

「この大学校は断じて、諸君の栄達のためにあるのでは

ない。同胞らの血税は、国の未来を切り開くためにこそ

あるのだ。

我々教官は、日々研究研鑚これを重ね、頭脳の限りを尽

くして諸君に相対峙しておる。

ならば諸君においても、啓蒙啓発盛んにして、これに相

呼応されんことを願うのみである。」

、

教科書無用!

教育界、学会、文科省はドグマ化し、

学校は囲い込みの施設でないと思えば、レジャーランド

であり、アカデメイアの精神は地に堕ち、

独創と自由の翼はもぎとられ、教育の論理は経済の論理

にとってかわられ、青年らの明日への希望の光は闇に閉

ざされようする。

在りし日のそのひとのそのひと言は、まさしく現代日本の

黙示録にほかならなかった。

いまここに存在するものといえば、たゆとう豊かさと繁栄

の陰でうごめく、強欲と保身と通俗の眼を背けたくなるよ

うな塊だ。

その功罪については論じても論じてもなお余りある来るべ

き明日への課題である。

2021年07月15日

勝手に育て

勝手に育て

他人の欠点ばかり眼につくのは、色眼鏡をかけてるよ

うなもん。なぜって、

欠点がない人間なんていないし、長所も相手によって

は欠点にもなるし、あるいはその逆もある。

好奇心が旺盛だと、人の欠点の方が面白かったりするし。

年齢を重ねるにつれ、そんなワンちゃんが自分の尻尾を

噛み付くような真似なんかアホらしくなります。

だって、大抵どいつもこいつも似たり寄ったりなんです

人の欠点って奴は、、、

概ね十本の指で数えられるくらいだ。一度指折り数えて

みたらいかが?

欠点がないのが欠点というのもあるしねえ。

スケベ根性なんて誰にも、男にも女にもあるし、

若いのになかったらこれまたタイヘン。

とにかくそっちの方面ばかりに眼がいくと、面白くない

し発展性もないしで、ナンセンス。

僕の子供の育て方は”勝手に育て!”で放任ですが、

欠点の方が原則放任ということで、長所は違う。

欠点を修正しても大したことないが、長所は違う。

親の欲目でも何でもいいから、いいところを「発見」

して、それを意識させたら伸び伸びと大きくなるよう

な気がします。

それでもいくつになっても基本線は親の真似だから、

そこのところがねえ、いやあ実に困ります。勝手にやっ

てもらうととても助かります。

教育ママで伸びた子はまずいない。

勉強なんてモン、ゲームするようにすればいい。元々が

暇な時代の娯楽だったんだから。好奇心が大事だね。

と言うのは恋人探しや、夫婦の絆を育てるのにも通じる

ような気がしますが、いかかでしょう?好奇心が大事。

と言うのは恋人探しや、夫婦の絆を育てるのにも通じる

ような気がしますが、いかかでしょう?

2021年07月11日

イジメてイジメられて (ポケモン的教育)

イジメてイジメられて

(ポケモン的教育)

イジメる方が悪いに決まってる。

そう言い切ってしまえば、問題は一向に解決しないの

では、と実は思っている。

イジメは悪いことだと諭しても、多分イジメが減ること

はないと思うからだ。

イジメられて不登校や閉じこもりになったり、最悪の場

合自殺というのは、不条理に対するレジスタンスの表現

といえる。

ではそれはイジメるやつに対するレジスタンスだけの

問題なのか、と自問するとハタと考え込んでしまう。

本当にそうなのか?

どうも、イジメる方にしても一種のレジスタンスではな

いか?何かに対して心の奥底で、自覚できないままに、

ノーと叫んでいるのではないか?なんて考えてしまう。

そういう風に双方向で捉えないと、問題の本質を見逃し

てしまいそうな気がしてならないのだ。

イジメは学校だけの話ではない。イジメにはまったやつ

は成人して職業人になってもイジメをやめることはない

だろうし、結婚しても自分の子どもをイジメるかもしれ

ない。

さらにそれは政治や経済の場面にも当たり前のように波

及してしまう。彼らの言動の端々にそれが、隠しようも

なく露出している。

もしそれが人間社会の進歩に何かしら寄与していると考

えているのだとしたら、これこそ大変な問題ではない

かと思うのだ。

`

一つの生命は成長しようとする。それは生物としての本

能のようなもので、作為的に抑えようとしても出来ない

相談だろう。自分の孫やらを見ていると、そのことを日

々痛切に感じる。

ではである、それを無理に抑えつけようとするとどうな

るのか、というのはいくら考えても考えたりない課題で

あると思う。

ところが、その絶対にしてはならないことを、大人たち

は、ある美名の下に子どもたちに強制しているように見

える。

競争で切磋琢磨といえば聞こえはいいが、それは同時に

一人一人の生命のあり方を採点するというこでもある。

採点というのはたった一個の物差しで人間を考えるとい

うことで、全人格を数直線上に乗っけてしまうことであ

る。そしてそれはそれぞれの生まれつきの特性を無視し

て顧みないということでもあるだろう。

例えば馬とラクダの特性をどうやって、多角的でなしに

評価すればいいのか?

競争原理というのを顧みないというわけじゃない。ただ

それはあくまでも補完原理に過ぎない。

軸にしてしまうと、人間のいわば健全な本能を殺してし

まう。

`

「受験や就職で戦っていたのは、私じゃなくて私のポケ

ットモンスター(社会に適応するためにつくられた自分)

だったんです。

成功しても、それは私ではなく私のポケモンが成功して

るだけなので、うれしくないんです。私だけでなく、

ほとんどの人がそうなんです。

子どもは親のポケモンだし、戦っているのは、その子自

身のポケモンなんです。だからこそポケモンはあんなに

人々を惹きつける。

不登校・ひきこもりを生きる、というのはたいへんな苦

悩を伴いますが、じつは私が教えている東大生も、内面

の苦悩は、ほとんど同じだと感じています。

前者は”自分自身じゃないもの”になろうとしてなれずに

苦しみ、後者はなりきって苦しんでいる。

でも”自分自身じゃないもののフリ”をすることをやめな

いかぎり、自分の人生は始まらないんです」。

(安富あゆみ談)

`

イジメるのもイジメられるのも、結局自分自身になれな

い、自分自身になることを許さない社会の構造へのレジ

スタンスなのだと僕は思っている。

ひとつの生命が成長するために必要なことは、これはい

いがあれは悪いと選別してしまうことではなく、お互い

を理解し合うことであろう。もちろん大人と子どもの間

でもだ。

いつも高いとこに立って、子どもを見ていると、身構え

る側の人間の胸の内などわかるわけがない。

少なくとも、子どもの世界のイジメは、子どもの世界の

問題ではなく、ほぼ100%大人の世界の問題である。

2021年06月27日

皮剥ぎの刑

皮剥ぎの刑

西部劇で頭の皮を剥ぐってのがある。

でもそんなものたかが知れている。

世界中で一番残酷な拷問はモンゴルの皮剥ぎ。

ヒトの皮膚だけをきれいに切り離していく。

この拷問に耐え切れる奴はいない。

人間たちは地球の皮膚である地表を掘り返して

アスファルトの道路やコンクリートのビルを建てる。

地表厚さわずか30cm足らずの中に、どれだけの

微生物が生存しているか考えてみたことが

あるだろうか。

さらにその下には地球のマグマがある。都会の下には、

そんな豊かな世界が凝縮されている。

大人たちは子どもにそれと同じことをやっている。

子どもたちは黙って耐えきれない苦痛に耐えるしかない。

だが、たった一つだけ拷問から助かる方法がある。

それは拷問する側になること。イジメって奴がそうらしい。

そしてイジメは大人になっても終わらない。

たかが皮膚一枚というなかれ。包装紙と一緒にして

はならない。

地表にも人間の皮膚にも、表面の力が脈々と息づいている。

そしてその下の本質の力を守っている。

2021年06月17日

当たり前を見直す教育

当たり前を見直す教育

我が家の孫のハル君も今年から小学校一年生。

オヤジ、英語みてくれんかなんて息子が言い出し

たりしてる。そりゃ考えないことはないが、

「教える」つもりなんて。まあ、できるとすりゃ

「勉強」にしないこと。強いて勉める

・・・なんて、うわっ!最悪。

高校(いや大学)まで行って英語どころか、日

本語も誤字脱字だらけで、文章なんてトンデモ

ナイ・・・ナンデカ?

そもそもがジイジがみるところでは、ハル君もミ

ーちゃんも好奇心のカタマリだ。日々感激してる。

こんな折角のいわば”宝の山”をわざわざボタ山に

するためにガッコがあってはならない。

好奇心のままにやればいいことなのに、

百五十年以上も百年一日のごとく同じことを飽き

もせず懲りもせずやってる、

これこそタマゲたお話だ。ことが金儲けとか戦争の

ハナシになると一転して日進月歩てなことになるの

にねえ。土台性根が卑しい。

みんなで同じことを、同じペースで、同じやり方で

やる・・・ってのが問題だって熊大の苫野(とまの、

教育哲学)センセも言ってるけど、子どもはブロイ

ラーじゃないの。

*

*

なぜ宿題は「無駄」なのか?――“当たり前”を見直し

た公立中学校長の挑戦 (1/4)

宿題もなく、クラス担任もなく、中間・期末試験も

ない――。学校の「当たり前」を見直し、メディアや

教育関係者、保護者などから注目されている公立中学

校が東京都にある。

2021年06月09日

1%の飛躍(子ども達へ)

1%の飛躍(子ども達へ)

”心の領域においては、人が真理だと信じることは、

真理である。もしくは真理となる。

信じることの限界が経験の限界を決める。

そしてその限界を知るや、その限界を超越すること

が可能になる。

結局、想像しうるありとあらゆるものは存在する。

宇宙は無限の多様性をもっており、それに同調する

者にはそれが存在するようになる。

人間はその無限の多様性に同調する可能性をもって

いる。”

イルカや脳と意識の研究では世界的に有名な生物学者、

精神医学者であるジョンシーリリーの文字通り身体を

張った研究の一応の結論である。

`

さて信じるということの「定義」は、、、?

疑わないということである。太陽の中の塵ほどにも。

そのとき一瞬にして化学的反応以上の何かの変化が

起きる。

だが、信じることや経験の限界を知った上でなければ

そんな風に信じることはできない。

99%まではいっても、最後の1%の深い溝を飛び越え

ることができない

脳は主語を理解できない。したがって

「あいつは馬鹿だ」

というと、それは脳の中では「僕は馬鹿」だといっ

たことになる。

最後の飛躍ができた時初めて、脳は主語のなんたるか

を理解できるようになる。

ではみんなの幸せを願うとどうなるか、といえば、

それは結局知らず知らず自分の幸せを念じている。

友だちの成功を妬むと、それはそのままあなたの挫折に

直結するが、友だちの成功を我が事のように喜べる人は

自分も成功する。それがいつかは知らないが、そんなこ

とどうでもよくなる。

偏差値で差別化をはかるのは、みんなバカになれと集団

で呪いをかけているようなものだ。

大人は大抵そんな集団の呪いをかけられてるから、信頼

を利用することを考えたりする。

でも幼い子どもたちは違う。100%信じ、愛すれば、

1%を軽々と飛躍し、どこまでも伸びてゆく。

問題は、それを知ってる大人がどれだけいるかだろう。

2021年03月24日

ロン・ヤス後の日本

ロン・ヤス後の日本

いわゆるロン・ヤスの日米のハネムーン時代に聖域な

きグローバル化がスタートした。

言葉を換えれば自立や自給自足に否定的な、世界の中

央集権化だ。

十九世紀から二十世紀は帝国主義の時代といわれた。

要するに富国強兵の欧米の国による、弱小国の分捕り

合戦だ。

その結果、人口爆発と地球規模の食糧危機が深刻化し

た。

`

ロン・ヤス以前は、ガット呼ばれる国際協定で、貿易

の話し合いが行われた。それまでは食料の自給自足は

国家、人間の基本的権利であることが自明とされ、資

本はニクソンがドルを信用貨幣という紙切れにしたし

たことで、印刷のし過ぎが懸念されていた。

そこで食料と資本(お金)は経済財とはみなさず、

貿易の国際協約であるガットから除外されていた。

`

当時、日米の大銀行の金庫にはお金が溢れていた。

米国では、食糧は軍事力と並ぶ世界戦略物資と位置づ

けられ、小中規模の農家は放逐され、大規模化と農業

の工業化、つまり資本の支配が始まっていた。

そんな中で、ロン・ヤス間でホワイトハウスの一室や

直通電話で、食糧と金融の自由化路線が敷かれた。

`

ハイパーインフレはもう不可避の国際情勢だが、

所詮貨幣は印刷物(一万円札の原価は二十余円)

きつねに化かされているようなもの。

きつねに化かされているような、国、財界、文科省、

教育委員会なんかのエセエリートたちが、教育の現場

も自分の掌中にした。

そしていまや、教師、親、知識人、皆狐に化かされて、

思考停止のワールドにいる。そして子どもたちは、、、

子どもたちは国の宝ではなかったのか?

何はなくとも、親はなくとも子は育つといったものだが、

今や、何もかもあるが、肝心なところがスッカラカン。

、、、やれやれ。

2020年10月12日

イチローを育てたもの

イチローを育てたもの

日本野球史上最強の打者と評する人も少なくない。

中西太さんは至情至誠のスポーツマンだった。

三度三冠王になるチャンスをシーズン終盤に自らフイ

にした。首位打者のタイトルをライバルに譲った。

そんなにオレいくつもいらないって。

しかし、記録にも記憶にも残らなくたって”中西太”は

燦然として残った。

`

そんな彼の真骨頂は打撃コーチとして発揮された。

スター選手である彼は、あの魔術師の名将三原監督から

西鉄ライオンズの後事を託された。

しかしチームとしての勝負を貫くには、選手個々の才能

の芽をつぶすことを余儀なくされる監督というシチュエ

ーションをよしとしなかった。

あえて打撃コーチに就任し、万年ベンチウオーマーの見

るからに才能なさそうな若松勉を見出し大打者に育てた。

その後後輩仰監督の下で,馘首寸前の新井選手を二度の

首位打者に導き、その新井は中西イズムであのイチロー

を育てた。

コーチ中西太は打撃練習中の選手によくこう声をかけた。

「そうそう、ボールの行きたい方向にバットを振ればい

いんだよ。」

さてそこで、、、

ボールを子どもたちに、バットを親や教師に見立てたら

どうなるだろう。

イチローの行きたい方向に、振られたバットが希代の天

才打者を育てた。

`

余りにもオモロくない教科書について、T君から貴重なコ

メントをいただいた。

彼はずっと不登校児だったが、いまは東京の大学で哲学

科の大学院生だ。

彼が中二の時だったかな(学校に行ってればの話だが)

彼にアドバイスらしきものを試みたことがあった。

「トーマスマンのトニオクレーガーという小説(青春の

放浪を描いた名作)を読んでみたら、、、?」

すると彼がぼそりとつぶやいたものだった。

苦しそうに、悩ましそうに、、、

「おいちゃん、あれ”ボク”です」

僕としては、もう何をいうことがあろう。ただ二人し

てしばらく思いにふけった。

`

今時学問のカテゴリーでいえば、哲学なんて絶滅種みたい

なもんだ。

でも僕は確信している。もうすぐ哲学の時代が来ると。

いやもう来てるな。

T君によれば、中学3年間の英語なんて三カ月でマスター

できるとあったが、確かに・・・。

英語だけじゃない全科目だな、と思う。

面白くない教科書には組織的な意図を感じると彼は指摘し

ていたが、この手にはまず歴史的なカラクリがひそん

でいる。

教科書信仰ってのはガチガチのマニュアル主義で、あの

ドリル学習に通じていく。

頭にインプットしたデータをほぼそのままテスト用紙にア

ウトプットするという繰り返し、つまり脳は通過点・・。

こりゃ絶対やればやるほど頭はヤバくなる。

受験秀才は知識のコピペ秀才でモノの役に立たん。

それで小学校卒の田中角栄に束になって手玉に取られ

た訳だ

`

何も考えないロボットに脳を与え、

何か考えようとするヒトに脳死を与えようとする。

何を企んでいるのか?

そりゃ碌でもないことさ。決まってる。

日本野球史上最強の打者と評する人も少なくない。

中西太さんは至情至誠のスポーツマンだった。

三度三冠王になるチャンスをシーズン終盤に自らフイ

にした。首位打者のタイトルをライバルに譲った。

そんなにオレいくつもいらないって。

しかし、記録にも記憶にも残らなくたって”中西太”は

燦然として残った。

`

そんな彼の真骨頂は打撃コーチとして発揮された。

スター選手である彼は、あの魔術師の名将三原監督から

西鉄ライオンズの後事を託された。

しかしチームとしての勝負を貫くには、選手個々の才能

の芽をつぶすことを余儀なくされる監督というシチュエ

ーションをよしとしなかった。

あえて打撃コーチに就任し、万年ベンチウオーマーの見

るからに才能なさそうな若松勉を見出し大打者に育てた。

その後後輩仰監督の下で,馘首寸前の新井選手を二度の

首位打者に導き、その新井は中西イズムであのイチロー

を育てた。

コーチ中西太は打撃練習中の選手によくこう声をかけた。

「そうそう、ボールの行きたい方向にバットを振ればい

いんだよ。」

さてそこで、、、

ボールを子どもたちに、バットを親や教師に見立てたら

どうなるだろう。

イチローの行きたい方向に、振られたバットが希代の天

才打者を育てた。

`

余りにもオモロくない教科書について、T君から貴重なコ

メントをいただいた。

彼はずっと不登校児だったが、いまは東京の大学で哲学

科の大学院生だ。

彼が中二の時だったかな(学校に行ってればの話だが)

彼にアドバイスらしきものを試みたことがあった。

「トーマスマンのトニオクレーガーという小説(青春の

放浪を描いた名作)を読んでみたら、、、?」

すると彼がぼそりとつぶやいたものだった。

苦しそうに、悩ましそうに、、、

「おいちゃん、あれ”ボク”です」

僕としては、もう何をいうことがあろう。ただ二人し

てしばらく思いにふけった。

`

今時学問のカテゴリーでいえば、哲学なんて絶滅種みたい

なもんだ。

でも僕は確信している。もうすぐ哲学の時代が来ると。

いやもう来てるな。

T君によれば、中学3年間の英語なんて三カ月でマスター

できるとあったが、確かに・・・。

英語だけじゃない全科目だな、と思う。

面白くない教科書には組織的な意図を感じると彼は指摘し

ていたが、この手にはまず歴史的なカラクリがひそん

でいる。

教科書信仰ってのはガチガチのマニュアル主義で、あの

ドリル学習に通じていく。

頭にインプットしたデータをほぼそのままテスト用紙にア

ウトプットするという繰り返し、つまり脳は通過点・・。

こりゃ絶対やればやるほど頭はヤバくなる。

受験秀才は知識のコピペ秀才でモノの役に立たん。

それで小学校卒の田中角栄に束になって手玉に取られ

た訳だ

`

何も考えないロボットに脳を与え、

何か考えようとするヒトに脳死を与えようとする。

何を企んでいるのか?

そりゃ碌でもないことさ。決まってる。

2020年09月18日

漱石かく語りき

漱石かく語りき

死ぬくらいなら学校行くな。そりゃ当たり前。

でも、死ぬくらいなら会社辞めろってのはね、

なかなかね。そこで悲劇が生まれる。

実に実に世知辛い。息がつまる。

今日の風は明日も吹く。

もっとも明日の鍋の蓋は今日は開けられないけど。

時代そのものが死にかかってる。

自己破滅・・・。どうして?

勉強も仕事も要するに「モノ」、永田町も霞が

関もそりゃもう惨憺たる有様だよ。

ココロがモノ化している。

コトバ(知識、学問)ってのはココロにアクセ

スする回路でしかないのに、ココロを序列化す

るだけの道具となった。

受験用の記憶ってのは右の耳から左の耳に通り

過ぎるだけだろ。教科書からテスト用紙にコピ

ペするだけだろ。後には何も残らない(認知科

学の常識)。

異なる世界への好奇心で心はどこまでも大きく

なり、ついには宇宙となる、と夏目漱石は五高

の生徒たちに語った。

予定調和でアクセクするなんてナンセンス。

さらに続けて漱石はこう宣った。

諸君は自己責任をもって俺のような教育者には

なるな。俺のような教育者が放逐されたとき日

本の教育は隆盛を迎える。

モノは、目に見えるカタチはいつしか壊れる。

だが壊れても壊れてもそのなかに宿り続けるの

がココロ。モノは有限ココロは無限。それを忘

れちゃお終いだよ。

漱石の心は死しても光を失わないが、漱石に学

ぶことを知らないインテリは、さあてどうなる

んだろ?

2020年07月26日

映画「学校」より、その3 ・最高傑作は?

映画「学校」より、その3

・・・最高傑作は?

昨日の僕の「学校」の投稿へのコメントで、

Mさんは、山田洋次作品の中での最高傑作はこの作品だと。

またNさんは「霧の旗」(倍賞千恵子さん主演の松本清張

原作の作品)だと。

まあ他にも「幸福の黄色いハンカチ」だとか、「同胞」、

「小さいおうち」だとか、甲乙つけがたい作品が目白押し

です。それでいてオリジナルシナリオ作家で、稀に見る多

作ですから、間違いなく映画界のレジェンドとなる監督

だと思います。

``

そこで僕はというと、やはりシリーズを一本の作品と見立

てたら、「男はつらいよ」をナンバーワンに挙げたいなと

思います。

シリーズのスタートは、七十歳の僕がテイーンエイジャー

だった頃、高度経済成長に向けてエンジンがかかりだした

時代、そして世はまさに学歴社会プラス一億総サラリーマ

ン化へと大きな変容を遂げ始めました。

そういう時代背景とは無縁の、自由気ままともいえる寅さ

ん的存在というのはだから、僕も含め多くの一般人にとっ

て、一種の憧れというか、現実とは異なるもう一人の自分

を投影できる良きモデルでもあったわけです。

``

それが半世紀近くのシリーズの中で次第に変遷していくの

が見て取れるような気がするのです。

寅さん自身が変わったのではなく、周りが、僕たちの方が

変わった。そうして当然のように寅さんの見方、受容のス

タンスが、ある意味百八十度変わってしまった。

宿無しがホームレスになり、放浪者が落ちこぼれになって

いった。

もう憧れの存在ではなく、あんな人になっちゃダメよって

子どもに言って聞かせるような反面教師的モデルに落ちて

いくのです。

それをただ時代の流れだ、どうしようもないことだで片付

けてしまうるのか、それとも・・・。

``

山田洋次監督はそういう諦め方に対して、はっきりNOを

突きつけ、警鐘を鳴らしているのではないか。

それがこの「学校」という作品ではないかとも思うのです。

世の中は確かに変わる(変わりすぎ?)、そしてそれは不

可抗力なのかもしれないが、その一方でどんなに世の中が

変わろうとも、変わらない、変えてはいけないものがある

のだと主張している。

そこで学校という舞台をあえて選んだのは、そこが時代の

出発点、僕たちが生きている社会という情報系の司令室に

なっているからではないのか、という気がするのです。

**

http://mutsumi-kai.com/

↑↑

むつみ会結婚相談室の

ホームページ&ブログを

リニュアルしました

2020年06月27日

カッパのガッコ

カッパのガッコ

河童(カッパ)の世界にも哲学者はいます、もちろん。

彼は作家に問います。

「君は社会主義者か」

「もちろんそうだ」

「それでは百人の凡人のために一人の

天才を犠牲にすることも省みないのだな。」

「それでは君はなになんだ」

「僕は超人(直訳すれば超河童)だ。」

その超人(超河童)の覚え書きがあります。

抜粋しましょね。

○阿呆はいつも彼以外のものを阿呆である

と信じている。

*注* ここで僕はつい爆笑した

○我々の最も誇りたいものは我々の持って

いないものだけである。

*注*河童は人間より遥かに謙虚である

○我々の生活に必要な思想は三千年前に尽

きたかもしれない。

我々はただ古い薪に新しい炎を加えるだけだ。

*注*炭焼きみたいなもんだな

○幸福は苦痛を伴い、平和は倦怠を伴うと

すれば・・・?

*注*なんという哲学的心境。

○我々は人間より不幸である。

人間は我々ほど進化していない。

*注* 思わず膝を打った。

○成すことは成し得ることであり、成し得ることは

成すことである。我々はこういう循環論法を

脱せない。

すなわち不合理に終始している。

*注*ナント河童にしてそうであったか。

河童(カッパ)の世界にも哲学者はいます、もちろん。

彼は作家に問います。

「君は社会主義者か」

「もちろんそうだ」

「それでは百人の凡人のために一人の

天才を犠牲にすることも省みないのだな。」

「それでは君はなになんだ」

「僕は超人(直訳すれば超河童)だ。」

その超人(超河童)の覚え書きがあります。

抜粋しましょね。

○阿呆はいつも彼以外のものを阿呆である

と信じている。

*注* ここで僕はつい爆笑した

○我々の最も誇りたいものは我々の持って

いないものだけである。

*注*河童は人間より遥かに謙虚である

○我々の生活に必要な思想は三千年前に尽

きたかもしれない。

我々はただ古い薪に新しい炎を加えるだけだ。

*注*炭焼きみたいなもんだな

○幸福は苦痛を伴い、平和は倦怠を伴うと

すれば・・・?

*注*なんという哲学的心境。

○我々は人間より不幸である。

人間は我々ほど進化していない。

*注* 思わず膝を打った。

○成すことは成し得ることであり、成し得ることは

成すことである。我々はこういう循環論法を

脱せない。

すなわち不合理に終始している。

*注*ナント河童にしてそうであったか。

「ミナマタ」を捨て身で戦った医師、故原田正純さんは、

「河童共和国」入国申込書で、

「河童による河童のための大学をお手伝いしたい。

遊びを学問の水準に下げ、学問を遊びの水準に上げるのが夢。」

といった。

2020年05月03日

想像力が羽ばたく

↑↑

むつみ会結婚相談室の

ホームページ&ブログを

リニュアルしました

美しいものを美しいと感じる感覚。

新しいものや未知のものに触れた時の感覚。

思いやりや、憐れみや、感嘆や愛情などの感情が

その時、呼び覚まされます。

ハル君やミーちゃんを見ているとよく目がさめるよう

な思いにとらわれます。

人間で一番大切なものは何かと言うと、”想像力”なのだ

と思います。

目に見える形に出会って、そこから目に見えない世界に

入っていくこと。

目に見える世界はたかがしれた狭い世界にすぎませんが、

そこを入口にして僕たちは無限に広がる世界へ飛び立っ

ていくことができるのです。

だけど残念ながら、今の学校でも会社でも僕たちは、

大抵の場合想像力を働かせることができません。

というよりそこは想像力を殺さなければ生きていけない

になっているような気がします。

だから多くの人が毎日を息がつまるような思いで過ごし、

なんとも言えない虚しさを抱えているのだと思います。

なんとも言えない虚しさを抱えているのだと思います。

どうか小さな子供たちには事実をただ鵜呑みにさせるよ

うなしつけとか学習とかでなく、好きなものへの道を

大きく開いてあげるようなことをしてあげるのが、

もっとも大切なことであると思います。

僕自身としても、今まで本当に無駄な歳月を過ごしてき

たものだと感じています。これからは僕のなかに空中庭

園を作り、花を植えたり、滝や川や森や谷を作ったりし

て、最期には遠い遠いところへ羽ばたくように旅立ちた

いと思っています。

2020年03月08日

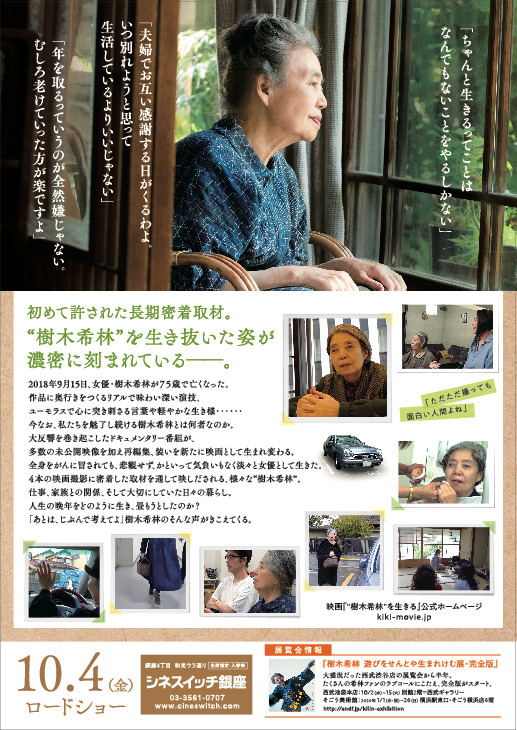

樹木希林を生きる

↑↑

クリックでホームページ

樹木希林を生きる

何であれ「創意工夫」によって始めて命が吹き

込まれる。

その「創意工夫」は「好き」からしか生まれない。

よって好きでない”仕事”から生まれた知識も業績?

にも命というものが通っていない。

一から十を、十から百を知る、というが、

これは天才の専売特許ではない。

まさしく「創意工夫」の専売特許であり、独壇場

ということなのだろう。

「知性とは、複数の対立する概念を抱きながら、

その機能を存分に発揮する力」

といったのは誰だったかな?

僕自身も含めて、そういう知性のありかたを考えた

こともない人たちがどんなに多いことか。

庶民はいつの世も主役のはずなのに、なぜいつもま

んまとファシズムの罠にはまってしまうのか?

・・・それは永遠の謎。

その謎を解き明かしたのが余人ならぬ

”ハンナ・アーレント”だ。

ドイツ系ユダヤ人で収容所から脱出しアメリカに

亡命した女流哲学者(ハイデガーの弟子)。

彼女はいう、

「あなたこそアイヒマンなのだ」と。

世界最大の悪は悪魔が犯すわけではない。

それはどこにでもいる平凡な人間が犯すのだ。

人間であることを拒否する悪は、その人間自身

が犯す。

なぜなら大抵の人間は有象無象の木っ端役人

根性にほかならないから。

あなたは学校や職場でマニュアル主義や、パタ

ーナリズムでなんでもかんでも分かったつもり

になってはいないか。頭の中に分からないこと

だらけのストックスペースを持っているや否や。

ボタンを押すように回答を出したら、

それがすなわちアイヒマンへの入口なのだ。

考える力とは何であるか?

それは問題の善悪や美醜を見分けかぎ分ける感じ

る力に他ならない。

単純な正義感を振り回す人間はアホだと、

ハンナ・アーレントは云った。

しかしいうまでもないことだが、人間は、いや生

きとし生けるは元々無能でなかったし、アイヒマン

でもなかったのだ。いつかしらそういう極め付けで

世の中ができあがってしまった。

その極め付けとは何であるか?

「性悪説」

・・・・・・だ。

秦の始皇帝の中国統一は、民衆や兵士を凡そ物事を

考えず感じないロボットに仕立て上げる事でなった。

(但し二代目の胡亥になるや瞬く間に滅亡)

国家は官僚や法律などの制度によってつくられてい

るが、この制(度)というのは皇帝の命令のことで

命令一下、国家が一糸乱れぬ団結をもって外敵に当

たり、威圧する意に他ならない。

その千八百年後、英国のホッブズは荀子を踏襲して、

かのリバイアサンを、国家論を著した。

西洋近代の国家とは、外辺(海の向こう)に向かっ

て膨張していく組織である。

始皇帝が中国大陸中原という世界の統一をめざしたよ

うに、西洋列国は地球という世界の統一をめざした。

国民を兵士というロボットに手っ取り早く育て上げる

ことでである(国民皆兵)。

そして、その手法をそっくりそのまま移植したのが、

明治維新にほかならない。

日本最初のベストセラー『 学問のすすめ 』は当時の

日本人の十人に一人が読んだ。その中の有名な言葉が

「 天は人の上に人をつくらず人の下に人をつくらず 」。

平等を説いた言葉だが、その後に、次のような意味の

言葉が続く。

「 けれども今広くこの人間世界を見渡すと、賢い人と

愚かな人、貧乏な人と金持ちの人、身分の高い人と低い

人がいる。その違いは何だろう?。

賢人と愚人との別は、学ぶと学ばざるとによってできる

ものなのだ。人は生まれながらにして貴賎上下の別はな

いけれど、ただ学問を勤めて物事をよく知る人は貴人と

なり富人となり、無学な人は貧人となり下人となるの

だ。」

このとき福沢諭吉は”学問を勤めて物事をよく知る人々”

なるものが、まさかアイヒマンになろうとは思いも及ば

なかっただろう。

また昭和初期の何か国語も流暢にこなすような、卓越し

た知識人たちが、満州から始まる日中十五年戦争におい

て、トンチンカンなことばかりを繰り返そうとは予想だ

にしなかっただろう。

さらには、戦前戦後の知識人の言動がかくも見事に反転

断絶したあられもない姿を見ても、青少年諸君、ひたす

ら学問に励め、と無邪気に叫んだだろうか。

学問は学びたいという動機があり、真に賢くなりたいと

いう理想があって、初めて学問たるのであると思う。

勤めて、ただ物事をよく知ることでもなければ、地位と

名誉を獲得したい一心でなすものでも断じてない。

「既存の社会に子どもを合わせるのではなく、子ども

の可能性を伸ばし、その自由な発想で人間的な社会を

つくる」と、ルドルフ・シュタイナー(1861~1925年)

言ったが、それこそが正しい理に適った学問のありか

ろう。

自我の欲求を満たすためでなく(それは他人の犠牲を

前提にする場合が多い)、自ら体験し、考え、自ら生

きる、あの世に旅立つときに、心の底の方でああ、よ

かった思えるために人は学ぶ。

その根底にあるものとは何か?

『性善説』である。

人間とは本来善なるものであり、その善なるものを発現

するために人は学び、生きている限りどこまでも伸びて

ゆく。

そういう風に、世界の教育の潮流は大きく変わりつつ

あるが、残念ながら明治の学校令をそのまま踏襲し、

人間性悪説によって日々子どもたちを歪な存在に

飼いならすことに躍起となっているように見える。

樹木希林さんを多くの役者さんたちが目標にしたが、

誰一人遠く及ばなかった。彼女は役者たらんたるため

にではなく、人間たらんたるためにあったのだ。

誰一人遠く及ばなかった。彼女は役者たらんたるため

にではなく、人間たらんたるためにあったのだ。

↑↑

クリックでホームページ

2020年02月12日

ダンスダンスダンス

↑↑

クリックでホームページ

ダンスダンスダンス

芸術と精神と教育の核心とは・・・?

人間の言語習得以前の

認知活動にあるべし。

(言語はカタログ化された音素)

感性であり想像力であり

メタファー(隠喩:あるもので

別のものを暗示する)である。

男の口先だけの理屈では

世の小さな矛盾は正せても

大きな矛盾は正せない。

理性は時として愛を否定する。

心はいつも愛を求める。

「文字と言葉に頼りすぎた現代の教育は、

子どもたちに自然を心で見、神のささや

きを聞き、霊感に触れる、そんな官能を

衰えさせる。」

(ダルクローズ、リトミックの精神)

世に恐るべきは、眼あれど美を見ず、

心あれど真を解せず、感激せざれば、

燃えもせず・・・。

↑↑

クリックでホームページ

2019年11月03日

中西太&イチロー&てつがく

↑↑

クリックでホームページ

中西太とイチローと哲学

日本野球史上最強の打者と評する人も少な

くない中西太さんは至情至誠のスポーツマ

ンだった。

三度三冠王になるチャンスをシーズン終盤

に自らフイにした。首位打者のタイトルを

ライバルに譲った。

そんなにオレいくつもいらないって。

しかし、記録にも記憶にも残らなくたって

”中西太”は燦然として残った。

そんな彼の真骨頂は打撃コーチとして花開い

た。全盛期の福岡西鉄ライオンズの大スター

選手である彼は、あの魔術師の名将三原監督

から西鉄ライオンズの後事を託された。

しかしチームとしての勝負を貫くには、選手

個々の才能の芽をつぶすことを余儀なくされ

る。そのような監督というシチュエーション

をよしとしなかった。

ライオンズ時代の後輩仰監督の下で、あえて

打撃コーチに専念し、万年ベンチウオーマー

の見るからに才能なさそうな若松勉を見出し、

大打者に育てた。

その後その仰監督の下で、馘首寸前の新井選

手を二度の首位打者に導き、その新井は中西

イズムであのイチローを育てた。

コーチ中西太は打撃練習中の選手によくこう声

をかけた。

「そうそう、ボールの行きたい方向にバットを

振ればいいんだよ。」

ボールを子どもたちに、バットを親や教師に見立

てたらどうなるだろう。耳の痛い教訓だ。

イチローの行きたい方向に、振られたバットが希

代の天才打者を育てたのだ。天才は誰かの恣意が

ではなく、まさに天が育てる。

余りにもオモロくない教科書について、T君から

貴重なコメントをいただいた。

彼はずっと不登校児だったが、いまは東京の大学

で哲学科の大学院生だ。

今時学問のカテゴリーでいえば、哲学なんて絶滅

種みたいなもんだ。就職だって厳しい。でも僕は

確信しているし、彼もそうだ。

もうすぐ哲学の時代が来ると。

いやもう来てるな。

T君によれば、中学3年間の英語なんて三カ月でマ

スターできるとあったが、確かに・・・。今彼は

あの難解な哲学書を英語と独語で読んでいる。

三か月でマスターできるのは、英語だけじゃない

全科目だ。彼が天才だからではない。誰にだって

できる。チャンポランの十年間の受験勉強なんて

たかがしれたものなのだ。

面白くない教科書には組織的な意図を感じると彼

は指摘していたが、この手にはまず歴史的なカラ

クリがひそんでいる。

教科書信仰ってのはガチガチのマニュアル主義で、

あのドリル学習に通じていく。頭にインプットし

たデータをほぼそのままテスト用紙にアウトプッ

トするという繰り返し、つまり脳は通過点でしか

ない。

これでは絶対やればやるほど頭はヤバくなる。

受験秀才は知識のコピペ秀才でモノの役に立たん。

それで小学校卒の田中角栄に束になって手玉に取

られた訳だ。

何も考えないロボットに脳を与え、

何か考えようとするヒトに脳死を与えようとする。

何を企んでいるのか?

そりゃ碌でもないことに決まってる。

↑↑

クリックでホームページ

2019年10月22日

シラーの美学・ナマケモノのすゝめ

↑↑

クリックでホームページ

シラーの美学

ナマケモノのすゝめ

ともあれ、日本のアルカディア(人工的なユートピ

アと違う実在的な・・)をもって縄文時代であると

初めて喝破したのは彼(平田篤胤)である。

では縄文とは何ぞやといえば、

詩人にして哲学者であるシラーのいう

”あらゆる制約から解き放たれた状態、即ち

「人は真剣に遊ぶ時のみ、全き意味において人間的

である」=遊戯論的美学”や、

シュタイナー教育の根幹たる人智学(アントロポゾ

フィー=人間に関する知恵)に通底する実在の世界

である。

ナマケモノ、大いによろし♡

アと違う実在的な・・)をもって縄文時代であると

初めて喝破したのは彼(平田篤胤)である。

では縄文とは何ぞやといえば、

詩人にして哲学者であるシラーのいう

”あらゆる制約から解き放たれた状態、即ち

「人は真剣に遊ぶ時のみ、全き意味において人間的

である」=遊戯論的美学”や、

シュタイナー教育の根幹たる人智学(アントロポゾ

フィー=人間に関する知恵)に通底する実在の世界

である。

ナマケモノ、大いによろし♡

↑↑

クリックでホームページ

2019年06月17日

ブロイラー教育のすゝめ

↑↑

クリックでホームページ

ブロイラー教育のすゝめ

我が家の孫のハル君も早や再来年は学齢だ。

オヤジ、英語みてくれんかなんて息子が言

い出したりしてる。そりゃ考えてないこと

はないがね(でしゃばらない程度でね)

「教える」つもりなんてサラサラない。まあ

できるとすりゃ断じて「勉強」にしないこと

だな。強いて勉める・・・なんてうわっ!最悪。

高校(いや大学)まで行って英語どころか、日

本語も誤字脱字だらけで、文章なんてトンデモ

ナイ・・・ナンでや?そもそもがジイジがみる

ところではだよハル君も二歳のミーちゃんも好

奇心のカタマリだよ、ホント羨ましいくらいだ

スゲエと日々感激してるくらい。

こんな折角のいわば”宝の山”をわざわざボタ山に

するために、正直なハナシ、ガッコなんてある様

なもんだ。いやもう百五十年以上も百年一日のご

とく同じことを飽きもせず懲りもせずやってる、

これこそタマゲたお話だ。ことが金儲けとか戦争の

ハナシになると一転して日進月歩てなことになるの

にねえ。土台性根が卑しいんだよな。

みんなで同じことを、同じペースで、同じやり方で

やる・・・ってのが問題だって熊大の苫野(とまの、

教育哲学)センセも言ってるけど、子どもはブロイ

ラーじゃないっての。もうとっくの昔に限界がきて

るんだけど、とかくこりゃパラダイムをいかにシフ

トさせるかってことで厄介な問題なんだよな。

PTAもうるさいし、大人自体がブロイラーで育って

るもんな。

*

*

なぜ宿題は「無駄」なのか?――“当たり前”を見直した公立中学校長の挑戦 (1/4)

宿題もなく、クラス担任もなく、中間・期末試験もない――。学校の「当たり前」を見直し、

我が家の孫のハル君も早や再来年は学齢だ。

オヤジ、英語みてくれんかなんて息子が言

い出したりしてる。そりゃ考えてないこと

はないがね(でしゃばらない程度でね)

「教える」つもりなんてサラサラない。まあ

できるとすりゃ断じて「勉強」にしないこと

だな。強いて勉める・・・なんてうわっ!最悪。

高校(いや大学)まで行って英語どころか、日

本語も誤字脱字だらけで、文章なんてトンデモ

ナイ・・・ナンでや?そもそもがジイジがみる

ところではだよハル君も二歳のミーちゃんも好

奇心のカタマリだよ、ホント羨ましいくらいだ

スゲエと日々感激してるくらい。

こんな折角のいわば”宝の山”をわざわざボタ山に

するために、正直なハナシ、ガッコなんてある様

なもんだ。いやもう百五十年以上も百年一日のご

とく同じことを飽きもせず懲りもせずやってる、

これこそタマゲたお話だ。ことが金儲けとか戦争の

ハナシになると一転して日進月歩てなことになるの

にねえ。土台性根が卑しいんだよな。

みんなで同じことを、同じペースで、同じやり方で

やる・・・ってのが問題だって熊大の苫野(とまの、

教育哲学)センセも言ってるけど、子どもはブロイ

ラーじゃないっての。もうとっくの昔に限界がきて

るんだけど、とかくこりゃパラダイムをいかにシフ

トさせるかってことで厄介な問題なんだよな。

PTAもうるさいし、大人自体がブロイラーで育って

るもんな。

*

*

なぜ宿題は「無駄」なのか?――“当たり前”を見直した公立中学校長の挑戦 (1/4)

宿題もなく、クラス担任もなく、中間・期末試験もない――。学校の「当たり前」を見直し、

メディアや教育関係者、保護者などから注目されている公立中学校が東京都にある。

↑↑

クリックでホームページ

2018年12月10日

粘土モデルがつくる未来

粘土モデルがつくる未来

かって独学で名をなした日本画の老画家いわく。

今の若い絵描きは学校で技術は習ってくるが、

何を描きたいのかがない。それさえあれば技術は

後からついてくる。

まず”虚学”たる文化があればいい、

それさえあれば”実学”は後からついてくる。

日本の国産車の歴史は、一個の粘度モデルから始

まった。

これからの日本に必要なのはそんな粘土モデルで

ありロマンだろう。それなのに・・・・

とっくに義務教育のカリキュラムから書道や絵画

が姿を消した。大学でも哲学や文学などの文系学

科は虫の息状態。欧州の知的レベルをリードして

いるドイツでは神学が必須というのに何を考えて

いるよなやら。

”知的”というのは百科事典になることでも、デー

タの中から素早く解を出すことでもない。生きた

現象の中から明日へと続く道筋を発想できる力を

養う事。そのためには体系のある知識を自分のモ

ノにすることから出発しなければならない。。

日本の近代の本質をなす愚劣さは、

アジア他民族との交流から何一つ学ばな

ったことだ。・・・・・・・・・・・

生活レベルでの思想というものが欠如している、

時間を切り離した結論だけを効率よく盗み取ろ

うとした。地面に足がついてなかった。

だからすべてが空回りばかりしている。

2018年11月20日

賢者は路傍の石から学ぶ

↑↑

クリックでホームページ

賢者は路傍の石から学ぶ

余りにもオモロくない教科書について、

T君から貴重なコメントをいただいたことがある。

彼はずっと不登校児だったが、いまは東京の大学で

哲学科の大学院生だ。いまどきどうして哲学?

といえば、永く私淑していた教授に師事したいとい

う一心からだ。そのまま研究室に残るつもりらしい。

かくありなんとも羨ましいとも思う。

コピペに終始するだけの高等教育なんて学問でもな

んでもない。

学ぶとは書物や講義をきっかけかヒントにして、

自分なりに考え、さらにそこから想像と創造の翼を

ひろげることだろう。

①石は眠っている。

②花は目覚めている。

③動物は行動する。

④ヒトは思惟する。

学ぶとはなんぞや?

突き詰めれば①に尽きせぬ興味を持つこと、

なんじゃないかなあ。

④ってのはどうも堂々巡りになりがちなんだよなあ。

今時学問のカテゴリーでいえば、

哲学なんて絶滅種みたいなもんだ。

でもきっともうすぐ哲学の時代が来る、

いやもう来てるな。

T君によれば、中学3年間の英語なんて

3カ月でマスターできるとあったが、確かに・・・

英語だけじゃない全科目だな。素質とかの問題じゃ

ない。学校教育でみょうちくりんにいじくられなかっ

たゆえの話なんだな。

面白くない教科書には組織的な意図を感じると

彼は指摘していたが、

この手にはまず歴史的なカラクリがひそんでいる。

教科書信仰ってのはガチガチのマニュアル主義で、

あのドリル学習に通じていく。

頭にインプットしたデータをほぼそのまま

テスト用紙にアウトプットするという繰り返し、

つまり脳は通過点・・

こりゃ絶対やればやるほど頭はヤバくなる。

受験秀才は知識のコピペ秀才でモノの役に立たん。

それで小学校卒の田中角栄に束になって

手玉に取られた訳だ

何も考えないロボットに脳を与え、

何か考えようとするヒトに脳死を与えようとする。

何を企んでいるのか?

そりゃ碌でもないことだ。決まってる。

↑↑

クリックでホームページ